中3Aさんが苦手科目で満点を取れた理由

苦手科目こそ「やり方」と「気持ち」で変わる

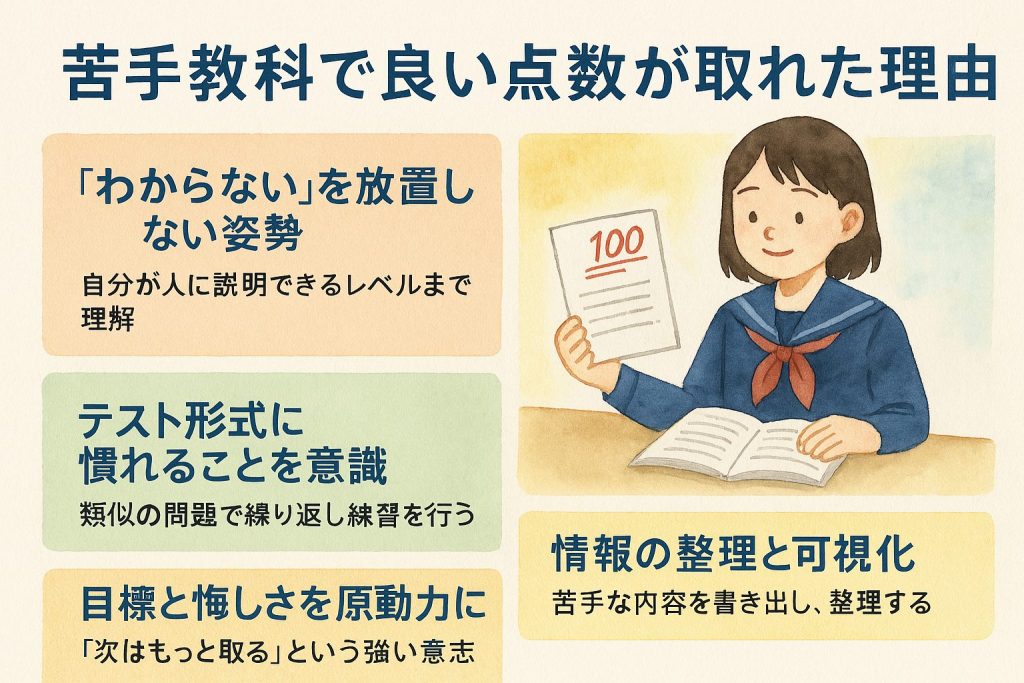

今回は、中学3年生のAさんが、苦手だった理科で実力テスト満点(100点)を取ったという素晴らしい成果を紹介します。理科は1年生の頃から苦手で、5教科の中でも一番できていなかったAさん。それでも彼女は、「苦手だからやらない」ではなく、「受験生だからこそ苦手なままにしてはいけない」と自分を奮い立たせました。その努力の過程には、心理学・教育学の観点から見ても非常に理にかなった行動が見られました。

苦手克服のポイント①「わからない」をそのままにしない

Aさんは、パターン集の苦手単元を何度も解き、間違えた問題は「人に説明できるレベル」まで理解するように努力しました。これは教育心理学でいう「メタ認知」の力を高める学習です。自分の理解の程度を自覚し、「わかったつもり」で終わらせず、「本当にわかる」まで追求する。こうした姿勢は、深い理解や長期記憶につながりやすいことが研究でも示されています。

苦手克服のポイント②テスト形式への慣れを意識

実力テストは入試と似た形式で出題されるため、Aさんはその出題パターンに慣れるようにも努めました。これは、教育学の観点から言うと、「形式的転移」の訓練です。つまり、「本番に似た形で繰り返し練習すること」が、本番の場面でも力を発揮しやすくするのです。

苦手克服のポイント③目標と悔しさを原動力に

期末テストでは、「前回の悔しさ」から「次は絶対もっと取る」という強い意志を持って取り組んだAさん。このような感情の変化は、動機づけ(モチベーション)理論における「内発的動機づけ」の典型です。外から与えられるご褒美ではなく、「自分の中から出てくる思い」が、行動の原動力となる時、学習はより効果的になります。

苦手克服のポイント④情報の整理と可視化

苦手な問題や間違えやすい内容を、紙に書き出して整理し、「自分だけのノート」を作ったAさん。これは、学習科学で推奨される「アウトプット学習」「視覚化による整理」の代表的な方法です。頭の中だけで理解したつもりになるのではなく、視覚的に整理することで記憶に定着しやすくなります。

AIで四コマ漫画を作成したのですが、漢字などの文字が正確に書かれていませんが、数秒でこの4コマ漫画が出来るのは凄いですね。

先生からのコメント

Aさんの努力は、ただ「量をこなした」だけではありません。一問一問に「なぜこうなるのか?」「どう説明できるか?」という問いを持ちながら、深く考え、実行していく学び方でした。これは、単なる暗記型の学習ではなく、「理解に基づく定着型学習」です。この積み重ねこそが、今回の素晴らしい結果につながったのです。

苦手科目は変えられる。次はあなたの番です。今後もこの「真似るは学ぶ」シリーズでは、苦手教科をどう乗り越えたのか、さまざまな生徒たちの実例を紹介していきます。誰かの成功体験は、あなたの学習のヒントにもなります。ぜひ、Aさんのように「やり方」「意識の持ち方」「気持ちの強さ」を真似てみてください。

守田 智司

最新記事 by 守田 智司 (全て見る)

- 【実質倍率0.98倍】|令和8年度 愛知県公立高校一般選抜 志願状況 と三河学区の主な高校の倍率 - 2026年2月16日

- 令和8年度愛知県公立高校推薦選抜合格者数・倍率【三河学区】 - 2026年2月10日

- 【令和8年度】愛知県公立高校 推薦選抜・特色選抜 志願者数と倍率の動向まとめ - 2026年2月3日

- 日曜日の自習室から見える高校生たちの本気 - 2026年1月18日

- 今日は工房てつへ|木の小人が迎えてくれました - 2026年1月15日