子どもの成長を信じて待つということ

先日、ある私立高校の校長先生が語られたお話が、心に強く残りました。その中に、子どもが本当に成長するための大切なヒントが隠されていたからです。今日は、そのお話を通して、子育てにおいて大切なことを考えてみたいと思います。

子どもがつらそうにしている姿を見るのは、親として本当に苦しいものです。だからこそ、つい「やめればいいよ」とか「無理しなくていい」と、すぐに手を差し伸べてしまうことがあります。しかし、その“助け舟”が、時に子どもの成長の芽を摘んでしまうことがあるのです。

もちろん、子どもの苦しみに寄り添うことは大切です。けれども、本当に必要なのは「問題を取り除くこと」ではなく、「問題に向き合える力を育てること」です。

すぐに答えを与えるのではなく、そばにいて見守る。それが、子どもにとって最も大きな支えとなるのです。

心理学では、こうした「自ら困難を乗り越える経験」を「レジリエンス(心理的回復力)」と呼びます。レジリエンスを持つ子どもは、将来困難な状況に出会っても、柔軟に立ち向かい、自分で解決していく力を育てていきます。これは親が代わってあげられるものではなく、本人の経験からしか身につかないのです。

また、教育学の視点から見ても、子どもにとって“失敗”や“挫折”は貴重な学びのチャンスです。ドイツの教育学者フリードリヒ・フレーベルは「教育とは、子どもが自らの力で世界と関わり、成長していく過程を支援すること」と述べました。すぐに助けることは、実はその過程を奪ってしまう危険もあるのです。

私は以前、鳳来寺山という山に登ったことがあります。1425段の石段を登る間、額からは大粒の汗が流れ、足は悲鳴をあげていました。何度も「もうやめたい」と思いました。けれど、「いや、まだやれる。こんなもんじゃない」と、自分に言い聞かせながら一歩一歩登り続けました。

その時感じたのです。自然の厳しさが、自分の中の眠っていた力を引き出してくれる。困難に出会ったからこそ、自分が本来持っていた力を信じられるようになるのだと。子どもにとっても同じです。

苦しい状況は、本人にとって「ピンチ」かもしれません。けれどそれは、同時に「チャンス」でもあるのです。失敗は、成功への土台になります。だからこそ、親は焦らず、じっくりと子どもと一緒に歩んでいく姿勢を持つことが大切です。

成長には時間がかかります。でも、だからこそ、そのプロセスには意味があるのです。深く悲しんだ人ほど、深く喜ぶことができます。たくさん涙を流した人ほど、大きく笑うことができる。つらい経験をしたからこそ、その人の中に強さが育っていく。

子どもがつらい状況に置かれたとき、親がその姿をどう受け止めるか。そして、どのように寄り添うかによって、子どもの未来は大きく変わっていきます。

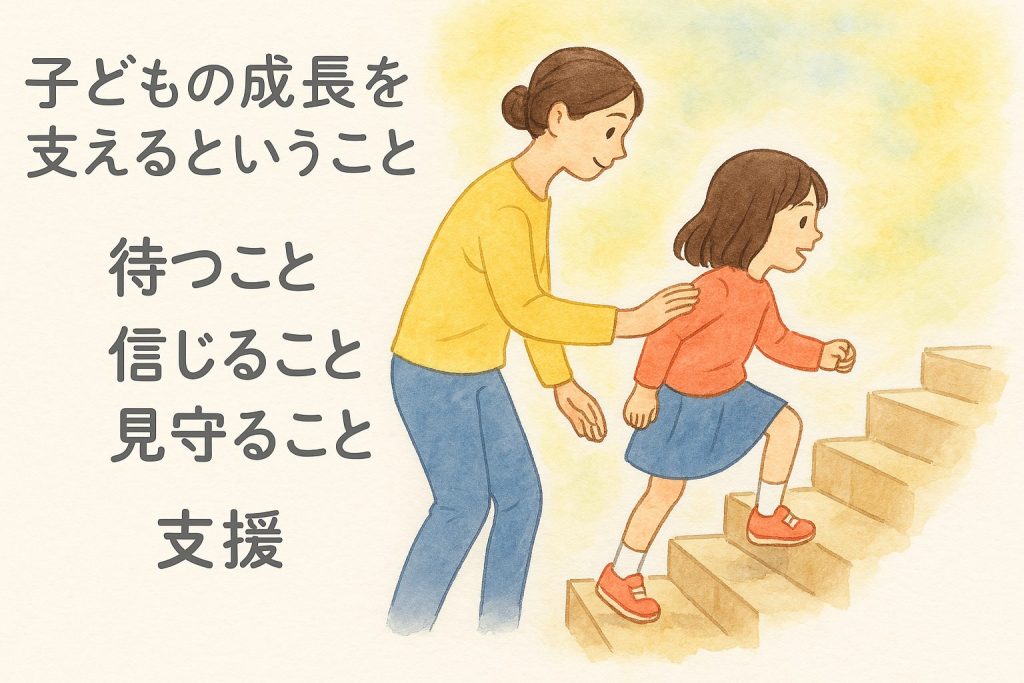

“待つこと” “信じること” “見守ること”

それは決して「何もしないこと」ではありません。子どもにとって、最も大きな力になる“支援”なのです。今日のこの話が、子育てのどこかで誰かの力になれば幸いです。それでは今日はこの辺で。

守田 智司

最新記事 by 守田 智司 (全て見る)

- 【令和8年度】愛知県公立高校 推薦選抜・特色選抜 志願者数と倍率の動向まとめ - 2026年2月3日

- 日曜日の自習室から見える高校生たちの本気 - 2026年1月18日

- 今日は工房てつへ|木の小人が迎えてくれました - 2026年1月15日

- 学年末テスト1か月前 - 2026年1月13日

- 中1・中2のみなさんへ 学年末テストは「1年のまとめ」――だから、今からが勝負です - 2026年1月11日