学びは短距離走から長距離マラソンになった 「子どもが教育を選ぶ時代へ」

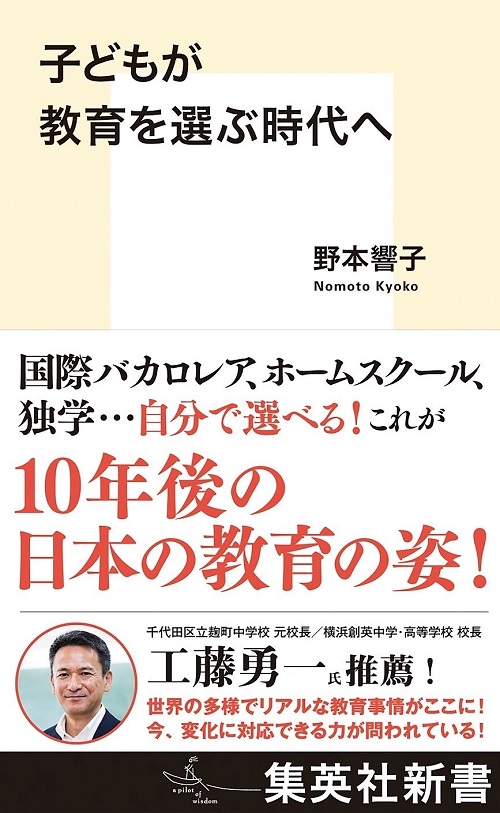

以前このブログで紹介した野本響子さんの新書「子どもが教育を選ぶ時代へ 」

読んでいて、終章の「誰にでも合う完全な教育は存在しない」で書かれてあった”学びは短距離走から長距離マラソンになった”箇所は、頷くところが多くありました。

少し、その文章を紹介したいと思います。

かつて、学びは徒競走のようなもので、早期決戦で、早めに結果を出すことが大事でした。

要は、いい大学に入れて「いい会社」に入ってしまえば安泰で幸福だという価値観でうまくいっていた時代だったということです。

今でも低年齢の受験だけなら、親の力で何とかなると思います。

けれども今後は、寿命も定年もどんどん延び、子どもが生きていくのは、おそらく「一生、何度も学び直さないとならない世界」です。

50 歳になっても学び直しが必要な時代には、早期教育にはこだわらなくてもよいと思います。

子どもたちを見ていると、早期教育は 諸刃の剣です。

とてもうまくいく場合もあれば、勉強が大嫌いになってしまうケースもあります。

もちろん、スポーツや音楽など、早く始めた方が成果が出やすい分野はあります。

しかし、今は勉強のやり直しさえ 厭わなければ、何歳になってからでも挑戦ができます。

むしろ、今までのことを忘れて学び続ける「柔軟性」が重要かもしれません。

また、こうも思いました。

これからは・・・

どこの高校に行った。どこの大学出身という学歴が重要視される時代ではなく・・・

何ができるのか?何を身に付けているのか?を問われる時代に突入しているのだと。

2019年5月に「日本では終身雇用制度が維持できない段階に来ている」「雇用体制の変革が必要」と経団連会長とトヨタ自動車社長が相次いで発言をしています。

新卒で就職した会社に定年まで働き続ける。

この終身雇用制度は、経済が右型上がりの経済状況が前提として成り立っている部分があり、バブル崩壊やリーマンショック、そして感染症のパンデミックなどの影響から、日本経済は長期間の低迷が続いています。

その証拠に、日本人の賃金が全くといってよいほど上昇していません。

日本の大卒初任給が20万円程度で伸び悩む一方、アメリカでは50万円を超えることも珍しくないそうです。

iPhone 13 Pro Maxの128GBが今13万円程度しますが、新卒月収20万円の日本人と50万円のアメリカ人とでは負担感がまるで違うじゃないですか。

こんな状況下で昔ながらの終身雇用で個人と会社が、雇用を守ってもらう代わりに会社の都合のいいように仕事をさせられる主従関係はやがて崩壊していくのだと思います。

大企業ほど新卒者を一括雇用し、自社教育で、オールラウンドに活躍できる人材を育成してきました。

しかし、デジタル化やグローバル化により、企業が生き残るために、より高い専門性が追求されるようになりました。

会社はジェネラリストではなく、専門性の高いスキルを持った人材を欲っしているのです。

だからこそ、子供達には、

どの高校に行くのかを考える前に

「自分は何がしたいのか?」

「そのために何を学びたいのか?」をまず考えることが大切だとアドバイスしていきたいと思います。

守田 智司

最新記事 by 守田 智司 (全て見る)

- 【令和8年度】愛知県公立高校 推薦選抜・特色選抜 志願者数と倍率の動向まとめ - 2026年2月3日

- 日曜日の自習室から見える高校生たちの本気 - 2026年1月18日

- 今日は工房てつへ|木の小人が迎えてくれました - 2026年1月15日

- 学年末テスト1か月前 - 2026年1月13日

- 中1・中2のみなさんへ 学年末テストは「1年のまとめ」――だから、今からが勝負です - 2026年1月11日