「足し算より引き算の教育」 本当に力がつく学びとは

今日は、私がとても大切にしている考え方について書きたいと思います。

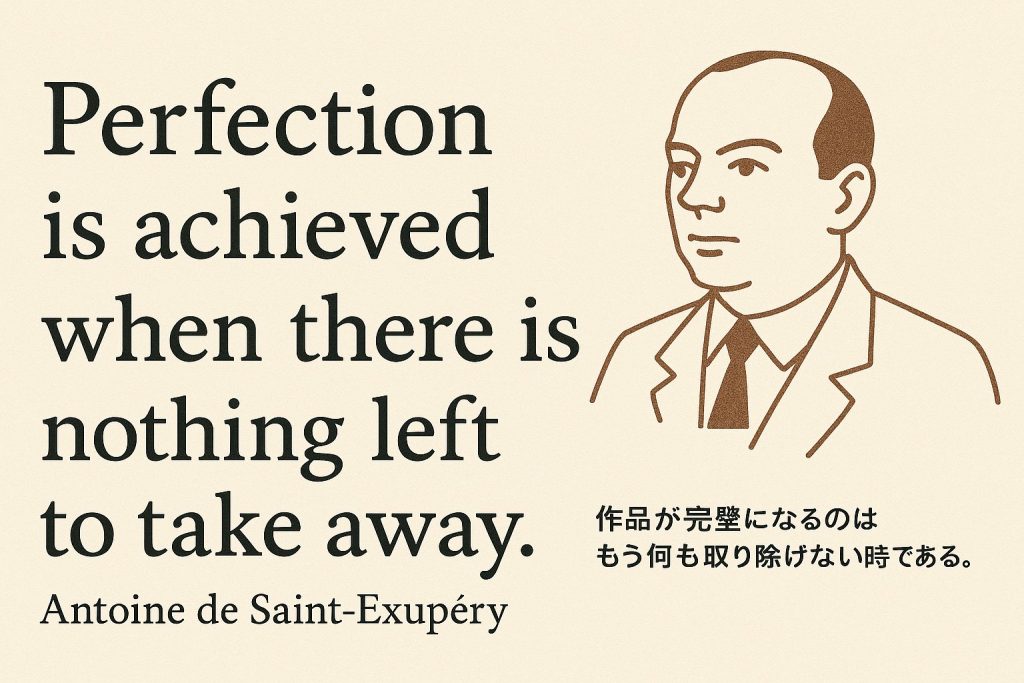

フランスの作家、サン=テグジュペリは、こんな言葉を残しています。

これは、作品だけでなく、「教育」にも深く通じる言葉だと感じています。

現代の子どもたちは、日々多くの情報に囲まれています。

学校の授業、塾の教材、スマホや動画の知識まで、

「たくさん教えればいい」と思われがちです。

しかし、実際には情報を詰め込みすぎると、

子どもたちは「何が大事か」「何を覚えればいいのか」が分からなくなり、

混乱してしまうことがあります。

例えば・・・

ある先生が「成績を上げたい」と思って、

授業の中にできるだけ多くの知識や問題の解き方を詰めこもうとしたとします。

一見、熱心で良さそうに見えますが、

生徒にとっては、情報が多すぎて頭がいっぱいになり、

かえって何が大事か分からなくなることがあります。

逆に、別の先生はこう考えます。

「この子に本当に必要なことだけを伝えよう。」

「むだな説明はやめて、シンプルで伝わる言葉で教えよう。」

そうすると、生徒は迷わず、ポイントがわかるようになり、

学びが深まり、理解も定着しやすくなります。

つまり、

“あれもこれも与える”ことが教育の質ではない。

“不要なものを削ぎ落とし、本質だけを残す”ことが、良い教育につながる。これが、学舎における「もう取り去るものがない」状態です。

MANA LABOでは、

「必要なことに絞り込む」「大切な本質を残す」という視点を大事にしています。

授業も教材も、

「これだけは絶対にわかって帰ってほしい」という一点に集中し、

むだな説明や情報をできるだけ削ぎ落とすよう心がけています。

それはまさに、サン=テグジュペリの言葉にある

「もう取り去るものがない状態」を目指す教育です。

知識は「足し算」ではなく、「引き算」によって力になります。

情報をしぼり、焦点を定めることで、

子どもたちは自分の中に“軸”を持ち、ぶれずに考えられるようになります。

これからも、MANA LABOでは、

子どもたちが本当に必要な力を身につけられるよう、

「引き算の教育」を実践してまいります。

今後とも、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

守田 智司

最新記事 by 守田 智司 (全て見る)

- 【令和8年度】愛知県公立高校 推薦選抜・特色選抜 志願者数と倍率の動向まとめ - 2026年2月3日

- 日曜日の自習室から見える高校生たちの本気 - 2026年1月18日

- 今日は工房てつへ|木の小人が迎えてくれました - 2026年1月15日

- 学年末テスト1か月前 - 2026年1月13日

- 中1・中2のみなさんへ 学年末テストは「1年のまとめ」――だから、今からが勝負です - 2026年1月11日