小学生の習い事、ちょっと待って!

最近、たくさんの習い事をしている小学生をよく見かけます。

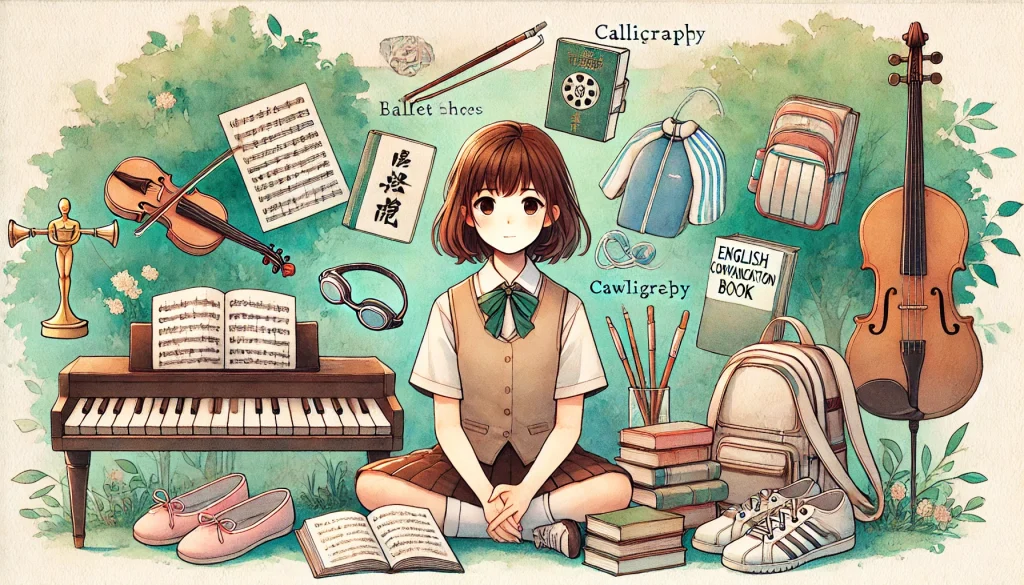

水泳、ピアノ、英会話、習字、バレエ、ダンス、サッカー……。

中には週7日、毎日予定が入っている子もいます。

親として、「子どもの可能性を広げてあげたい」と思うのは自然なことです。

しかし、私は時々こう思います。

「子ども自身の意思は、どこにあるのだろうか?」

◆ 子どもに“やらせる”ことのリスク

発達心理学の内田伸子先生(お茶の水女子大学名誉教授)は、

「習い事よりも、自由に遊んでいるほうが創造性や自己決定力を育てる」と話しています。

また、アドラー心理学の専門家・熊野英一氏も、

「子どもの意思を無視して親の期待だけで習い事を選ぶのはよくない」と指摘します。

つまり、習い事を“親の意思”で詰め込みすぎると、

・子どもが疲れてしまう

・やらされ感が強くなる

・自分で考える力が育たない

という問題が起こりうるのです。

◆ 遊び・勉強・家庭・学校とのバランスが大切

私自身、子どもたちの生活すべてが「学び」だと考えています。

学校での学び

家庭での会話

友達との遊び

そして、時にはボーッとする時間

こうしたバランスの中で、子どもは人として成長していきます。

「将来プロ選手に!」という明確な目標があるご家庭もあるでしょう。

それを否定するつもりはありません。

ですが、全ての家庭がそうではないはずです。

だからこそ、「なぜその習い事をするのか?」「本当にその子がやりたいのか?」

親がしっかり向き合い、考えてあげることが大切だと思います。

◆ 習い事は“目的”ではなく“手段”

習い事はあくまで「子どもが成長するための手段」です。

その“手段”が多すぎて、子どもが疲れたり、笑顔が消えてしまったら、

本末転倒ではないでしょうか。

習い事を考えるとき、もう一度思い出してほしいのです。

・子どもの興味はどこにあるか?

・本当に必要な習い事は何か?

・勉強・遊び・家庭とのバランスは取れているか?

◆ 最後に

親はつい、子どもに多くを望んでしまいます。

でも、その想いが強すぎて「レールを敷きすぎる」と、

子どもの“自分で生きる力”が育たなくなってしまうかもしれません。

習い事は子どもの未来を広げる素晴らしいものです。

でも、同時に「子どもが笑顔で過ごす時間」を守ることも、親の大切な役目だと思います。

今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

守田 智司

最新記事 by 守田 智司 (全て見る)

- 【令和8年度】愛知県公立高校 推薦選抜・特色選抜 志願者数と倍率の動向まとめ - 2026年2月3日

- 日曜日の自習室から見える高校生たちの本気 - 2026年1月18日

- 今日は工房てつへ|木の小人が迎えてくれました - 2026年1月15日

- 学年末テスト1か月前 - 2026年1月13日

- 中1・中2のみなさんへ 学年末テストは「1年のまとめ」――だから、今からが勝負です - 2026年1月11日