受験生必見!卒業生が語る「高校受験勉強法」

今日のブログでは、卒業した先輩たちが「高校受験のために実際にどんな勉強をしていたか?」をアンケート形式でご紹介していきます。中3生にとって、実際の成功者の声ほど説得力があるものはありません。ぜひ参考にして、自分の受験勉強に活かしてみてください。

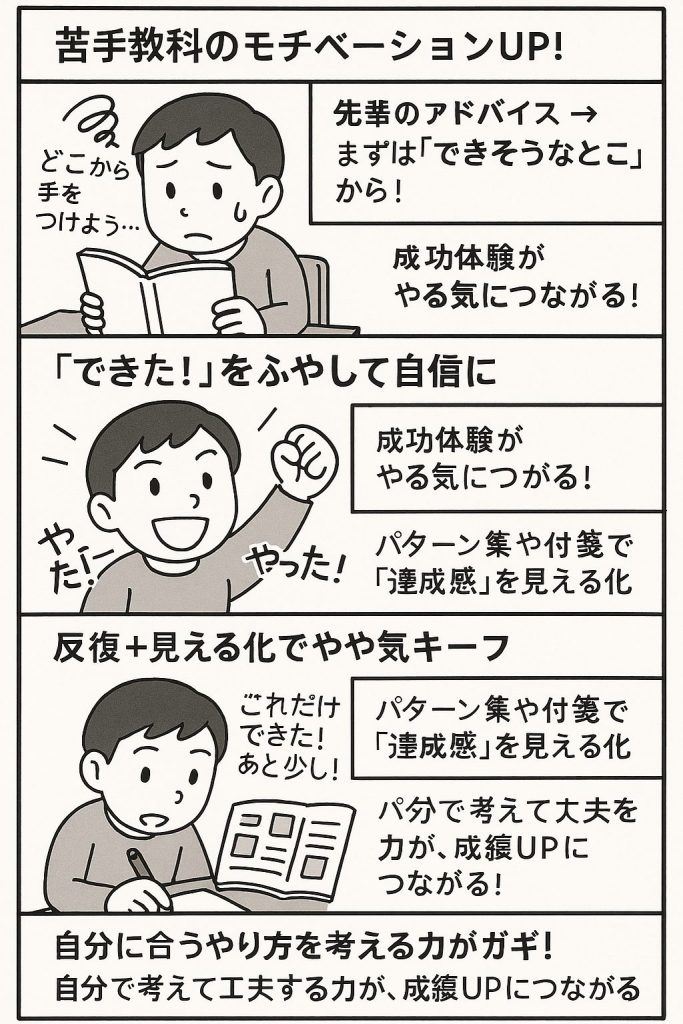

Q. 苦手教科のモチベーションをどう上げた?

卒業生の答え:

苦手な中でも「①頑張ればできそうなもの」と「②頑張っても厳しいもの」に分けた。①を優先的にやると「できた!」が増えて、モチベーションが上がる。「確実に点が取れるところ」を作るのが大切。自分の中で教科をレベル1~5に分類して、1~3を重点的に勉強した。例:数学→計算問題、理科→暗記分野(植物や地層など)

※これは「成功体験による動機づけ(自己効力感の形成)」です。「できた」という感覚が、自信となり、さらなる行動につながります。自分で課題のレベルを評価し、目標を調整する力は「メタ認知」と呼ばれ、学習効率を上げる大きな要素とされています。

Q. 9月以降はどんな勉強法をしていた?

卒業生の答え:

パターン集を何度も解く。苦手な単元を中心に反復し、わからないところは他教材で補強。単元ごとに付箋を貼って、達成感を「見える化」することでやる気が出た。

※達成感の「見える化」は、「報酬系」の刺激になります。モチベーションの維持や集中力の持続に効果的です。反復学習と「間違い直し」は、知識の定着に最も効果があるとされています。自分に合った教材を選びながら進めるスタイルは、まさに主体的学習の実践です。

Q. 1日の勉強時間は?

卒業生の答え:

長時間やったわけではない。「量より質」が大切。たとえば「今日は現在完了を完璧にする」など、内容をしぼって徹底的に取り組んだ。

“集中して学ぶ時間”は“長くやること”よりも効果が高いというのは、「集中学習」として知られています。目標を絞って取り組む学習スタイルは、短時間でも大きな成果につながります。

Q. 内申を上げるために意識していたことは?

卒業生の答え:

提出物を丁寧に。Bノートを余分にやる、やり直しをルーズリーフに貼るなど「見える努力」をした。授業での発言やテストの点も大事。内申が高いと気持ちにも余裕が出るので、しっかり意識して取り組んでいた。

教師は「学習への主体的な姿勢」を評価します。見える形での努力や、授業中の積極的な態度は、内申に直結します。

今回紹介した先輩の工夫には、どれも共通して「自分で考えて工夫している」という点があります。自分に合ったやり方を見つけ、試行錯誤しながら勉強を進めていく姿勢こそが、成績向上のカギとなります。

たとえば、「自分は暗記が苦手だから、語呂で覚えるようにしよう」とか、「勉強時間が長く取れないから、その分集中して短時間でやりきろう」といったように、自分の特性を理解した上で戦略を立てているのです。

自分で学習の目標を決め、計画し、実行し、振り返って次に生かす。このサイクルを回せるようになると、成績だけでなく、将来の学びにも強くなります。そして重要なのは、最初から完璧な方法でなくてもよいということです。うまくいかなかったら、やり方を変えればいい。その柔軟さと前向きな姿勢が、結果として「苦手克服」や「成績アップ」へとつながっていきます。

だからこそ、今回紹介した先輩の取り組みは、真似する価値があるのです。「できることから始めてみる」「自分なりの工夫を加えてみる」――そうした一歩が、大きな成果につながる可能性を秘めています。

守田 智司

最新記事 by 守田 智司 (全て見る)

- 日曜日の自習室から見える高校生たちの本気 - 2026年1月18日

- 今日は工房てつへ|木の小人が迎えてくれました - 2026年1月15日

- 学年末テスト1か月前 - 2026年1月13日

- 中1・中2のみなさんへ 学年末テストは「1年のまとめ」――だから、今からが勝負です - 2026年1月11日

- まず、やってみる一年へ。 2026 - 2026年1月2日