中3Bさんが苦手科目で1位を取れた理由

今回は、社会科に苦手意識を持っていた中学3年生のBさんが、期末テストで学年1位という素晴らしい結果を出した実例をご紹介します。特に注目したいのは、初めて出題された「公民」の分野に対して、どう向き合い、どんな勉強法を実践したのかという点です。

学年1位を取れた理由①

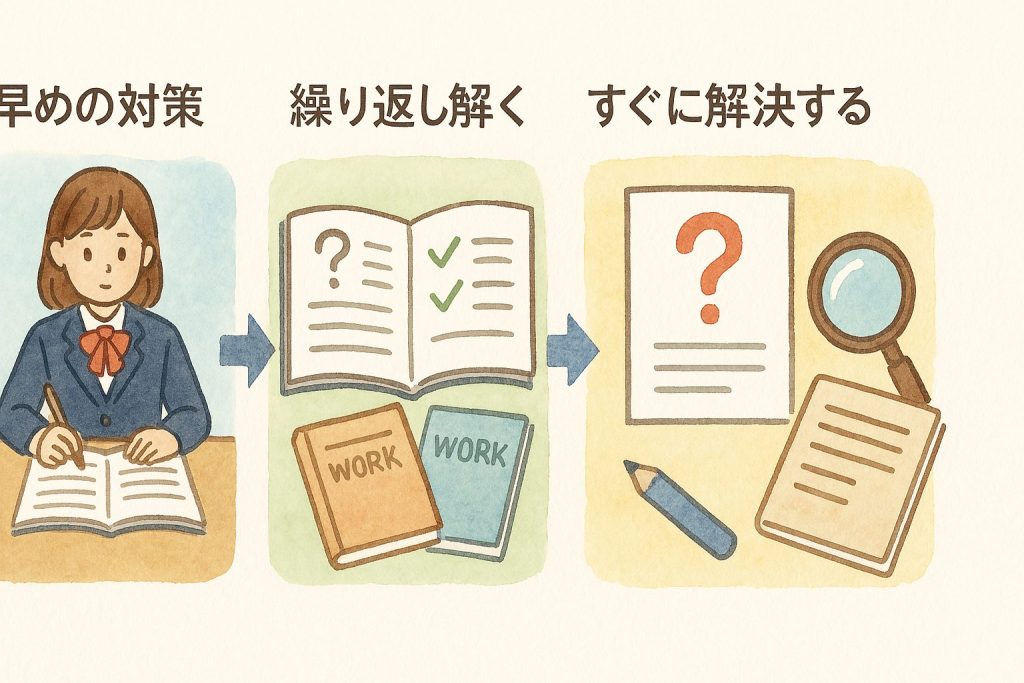

「不安材料を先に潰す」計画的な取り組み/Bさんは、期末テストが近づくよりも早い段階から勉強を開始。特に今回は、公民という新分野の出題があったため、「どんな問題が出ても対応できるように」と、教科書の隅々まで目を通す姿勢を大切にしました。これは心理学でいう「予期的対処行動」と呼ばれるもので、先に不安を見える化し、備えることで安心と集中を生む効果があります。

学年1位を取れた理由②

「多角的なインプット」と「繰り返しによる定着」/Bさんは、学校のワークだけでなく、塾のワークやプリント類も使用。すべて最低でも2回は繰り返し解くことを徹底しました。教育学では、「反復学習」が知識の定着に効果的であることが知られています。特に社会科のように用語や因果関係の記憶が重要な科目では、繰り返し解く中で内容の意味と構造を理解していくことが高得点につながります。

学年1位を取れた理由③

「わからない言葉を放置しない」即時解決の姿勢/わからない用語に出会ったら、すぐに先生に質問したり、自分で調べたりして、その場で解決することを心がけたBさん。これは「インタラクティブな学び(対話的な学び)」の基本であり、近年のアクティブラーニング型授業でも重視されている力です。分からないことを放置せず、自ら問い、答えを見つけにいく姿勢は、主体的に学ぶ力の表れです。

学年1位を取れた理由④

「見せるノート」ではなく「使えるノート」ノートまとめについても、Bさんは「丁寧にきれいに書くことが目的ではない」と割り切り、自分が分かるレベルにまとめることを重視していました。これは教育心理学でいう「学習の目的化」において非常に理想的な姿勢です。見た目ではなく、理解と記憶に結びつけることを目的としたノートづくりは、結果として“効率的な学習”を可能にします。

先生からのコメント

今回の期末テストでは、新しく公民の単元が出題される中で、「どんな問題が出ても大丈夫なように」と先手を打って取り組んだことが大きな成果につながりました。また、「まとめる」作業も、目的を履き違えることなく、「自分の理解を助けるためのまとめ方」を選んでいた点も素晴らしいです。自分にとって何が効果的かを考えながら、主体的に学ぶ姿勢がこの結果を生んだのだと感じます。

「正しいやり方」は、誰でも真似できます。Bさんのように、苦手な教科に対しても「どう学ぶか」を工夫することで、成績は大きく変わります。ポイントは、準備の早さ、繰り返し、即時解決、目的に合ったノートづくり。このやり方は、他の生徒たちにも再現可能なものです。ぜひ、この記事を参考にして、次のテストに向けての勉強方法を見直してみてください。

守田 智司

最新記事 by 守田 智司 (全て見る)

- 日曜日の自習室から見える高校生たちの本気 - 2026年1月18日

- 今日は工房てつへ|木の小人が迎えてくれました - 2026年1月15日

- 学年末テスト1か月前 - 2026年1月13日

- 中1・中2のみなさんへ 学年末テストは「1年のまとめ」――だから、今からが勝負です - 2026年1月11日

- まず、やってみる一年へ。 2026 - 2026年1月2日