時習館高校が「傾斜配点方式」を導入する理由を考えてみた!〜あくまでも私の予想です〜

令和8年度(2026年度)から、愛知県立時習館高校の一般入試が「傾斜配点方式」に変わります。

5教科のうち、得点の高い3教科を2倍にしてから、残りの2教科を足すという新しい計算方法です。

一見、「時習館レベルの受験生なら5教科まんべんなく取るのだから、あまり変わらないのでは?」と思うかもしれません。

でも、この変更には深い狙いがあるのではないか——。

今日は、僕なりにその理由を考えてみたいと思います。

(※以下は、あくまでも私個人の考え・予想であり、学校の正式な見解ではありません)

1. 傾斜配点とは?

- 5教科の中で得点の高い3教科を2倍にする

- 残りの2教科をそのまま足す

- 「平均」よりも「ピーク(得意科目)」を強く評価する方式

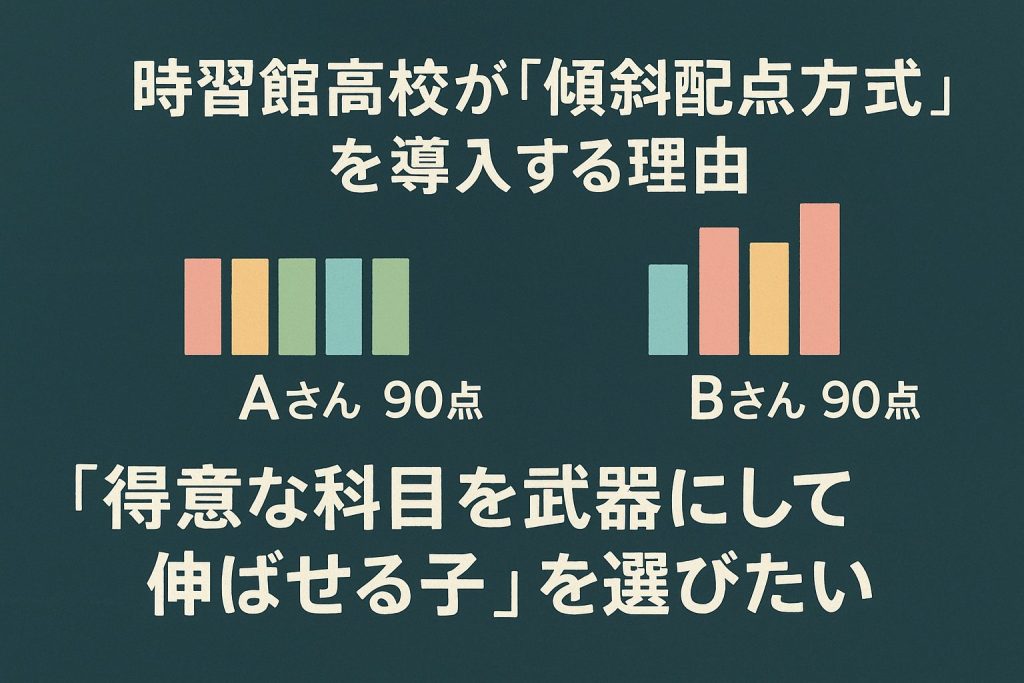

2. 例で比較(同じ合計90点でも差が出る)

Aさん:まんべんなく高いタイプ

| 教科 | 得点 |

|---|---|

| 国語 | 18 |

| 数学 | 18 |

| 英語 | 18 |

| 理科 | 18 |

| 社会 | 18 |

| 合計 | 90 |

傾斜配点:(高い3教科 18×3×2)+(残り 18×2)= 144

Bさん:得意が突出するタイプ

| 教科 | 得点 |

|---|---|

| 国語 | 20 |

| 数学 | 20 |

| 英語 | 20 |

| 理科 | 15 |

| 社会 | 15 |

| 合計 | 90 |

傾斜配点:(高い3教科 20×3×2)+(残り 15×2)= 150

ポイント:同じ合計90点でも、傾斜配点だと得意科目が強いBさんが上位になる=「尖った力」を評価しやすい。

3.「まんべんなく」よりも「自分の武器を持つ生徒」?

時習館高校は、東三河のトップ進学校であり、SSH(スーパーサイエンスハイスクール)にも指定されています。

その教育方針の中には、「探究する力」や「自分で課題を見つけ、深く考える力」を育てるという方向性があります。

そう考えると、

「全教科そつなくできる子」よりも、

「自分の得意を武器にして伸びていける子」を求めたいという意図があるのかもしれません。

4. 「傾斜配点方式」は、これからの学び方を象徴している

大学入試(共通テスト)でも、文理によって傾斜配点があります。

たとえば、理系なら数学と理科が重く、文系なら国語と社会が重くなるように。

高校入試の段階から、そうした「自分の得意を伸ばす」発想を取り入れる流れが始まっているように感じます。

まとめ

「傾斜配点方式」は、平均点型よりも「得意科目型」に有利。

時習館のような探究型の高校には、「自分の強みを持つ生徒」を集めたいという意図があるかもしれない。

これは単なる入試制度の変更ではなく、「学び方の変化」を示すサインなのかもしれない。

(※この記事の内容は、時習館高校の公式発表や県教委の説明ではなく、僕・守田の個人的な見解です。教育現場で生徒を見てきた一人としての予想として読んでいただければ幸いです。)

正直なところね、時習館を受けるような子たちって、

もう全教科まんべんなく8割、9割は普通に取るんですよ。

だから、「3教科を2倍にする」って言っても、

そこまで大きな差が出るイメージはあんまりないんです。

だって、入試の問題って年によって難しさが違うし、

得意な教科がたまたま難しくて点を落とすこともあれば、

逆に苦手な教科が簡単で点が取れることもある。

そういうこと、ありますよね。

“上位3教科を2倍にする”っていう配点で

どこまで差が出るのか?っていうのは、

正直、ちょっと疑問は残ります。

守田 智司

最新記事 by 守田 智司 (全て見る)

- 日曜日の自習室から見える高校生たちの本気 - 2026年1月18日

- 今日は工房てつへ|木の小人が迎えてくれました - 2026年1月15日

- 学年末テスト1か月前 - 2026年1月13日

- 中1・中2のみなさんへ 学年末テストは「1年のまとめ」――だから、今からが勝負です - 2026年1月11日

- まず、やってみる一年へ。 2026 - 2026年1月2日